Lehre

Das Studium der Geowissenschaften mit der Vertiefungsrichtung Ingenieurgeologie und Felsmechanik ist besonders praxisnah und angewandt. Der Studienverlaufsplan im Master wird individuell angepasst, verfolgt jedoch grundsätzlich das Ziel, den ersten Grundstein für die Eintragung als Sachverständige für Geotechnik (EASV) zu legen. Die theoretischen Inhalte werden mit Veranstaltungen mit Planspiel-Charakter und Geländeübungen ergänzt, um den Einstieg in das Berufsleben wunschgemäß und mit besten Aussichten zu tätigen.

Unter dem folgenden Link finden Sie weitere Informationen, die für derzeitige Studierende interessant sind. Beispielsweise gelangen Sie hier zu den Modulhandbüchern und Modulplänen des Bachelor- und Masterstudiengangs, zu Studien- und Prüfungsordnungen und zum aktuellen Vorlesungsverzeichnis des gesamten Instituts. Auf diese Weise können Sie sich über die aktuellen Lehrveranstaltungen der Arbeitsgruppe und des Instituts informieren.

Sachverständige für Geotechnik - EASV

Um im angewandten Bereich erfolgreich arbeiten zu können, werden neben dem grundlegenden geologischen Wissen und Kompetenzen auch weiterführende Qualifikationen im hydrogeologischen, ingenieurtechnischen und geomechanischen Bereich vorausgesetzt. Besonders im Erd-, Tief- und Wasserbau, Tunnel- und Felsbau, Ingenieur- und Hochbau sowie im Rahmen geothermischer Fragestellungen gewinnt fachlich interdisziplinär ausgebildetes und zertifiziertes Personal zunehmend an Wichtigkeit.

Die Komplexität von Bauprojekten steigt mit zunehmender Bebauungsdichte. Vom ingenieurgeologischen Standpunkt aus betrachtet können je nach Bauvorhaben beispielsweise die Beschaffung des Untergrunds oder Kluftsysteme im Felsen relevant sein. Geologisch prädestinierte Bereiche wurden bereits früh erkannt und bebaut. Für die Bebauung unvorteilhafter Abschnitte sind durchdachte, zum Teil innovative Maßnahmen nötig.

Kurz gesagt: Da, wo es einfach ist eine Talsperre, eine Brücke oder eine Straße zu bauen, existiert vermutlich auch schon eine. Da wo ein weiteres Bauwerk wünschenswert wäre und räumlich passt, allerdings noch keines steht, sind die geologischen Gegebenheiten wahrscheinlich nicht optimal, wodurch der Aufwand und die Vielschichtigkeit der vorangehenden Maßnahmen bei einer Bebauung steigt.

Der Schwierigkeitsgrad einer geotechnischen Baumaßnahme wird nach DIN 1054: 2010-12 in drei Geotechnische Kategorien (GK) eingeteilt. Die Beurteilung welche Geotechnische Kategorie vorliegt, ist nach DIN 4020: 2010-12 dem Entwurfsverfassenden vorbehalten; um aber eine sichere Unterscheidung der GK treffen zu können, muss die Qualifikation ‚Sachverständige für Geotechnik‘ vorliegen. Darüber hinaus ist ausschließlich dieserart ausgebildetes Personal dazu berechtigt, ein Projekt federführend zu begleiten bzw. je nach Schwierigkeitsgrad überhaupt gutachterliche Berichte zu verfassen. Insbesondere in kleineren Ingenieurbüros werden somit nur Absolventen eingestellt werden, die die Qualifikation ‚Sachverständige für Geotechnik‘ nachweisen können.

Mit dem Studium der Ingenieurgeologie und Felsmechanik an der RUB werden Studierende bei der Zusammenstellung einer optimalen Hochschulausbildung begleitet und beraten. Das Angebot umfasst eine Reihe von Lehrveranstaltungen, die die Absolventen auf die komplexen Herausforderungen des späteren Arbeitsalltags vorbereiten. Dabei orientiert sich das vorgeschlagene Curriculum an der Empfehlung des Arbeitskreises AK 2.11 der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. DGGT: EASV - Sachverständige für Geotechnik - Anforderungen an Sachkunde und Erfahrung.

Der/die ‚Sachverständige für Geotechnik‘ erlangt die Qualifikation durch (a) ein Hochschulstudium, (b) Erfahrung in der Bearbeitung von Projekten und (c) Fortbildung. Durch Nachweis der Qualifikation kann man sich in den Ingenieurkammern der Länder in Listen eintragen lassen, welche einer Akkreditierung als ‚Sachverständige für Geotechnik‘ bedeutet. Sowohl Ingenieurgeologen und Ingenieurgeologinnen als auch Bauingenieure und Bauingenieurinnen können durch eine entsprechende Gestaltung des Hochschulcurriculums die Akkreditierung erlangen. Mit der geeigneten Vertiefung des Studiums kann dementsprechend der Grundstein für die bestmögliche fachliche Kompetenz und vielversprechende Karriereaussichten gelegt werden.

Forschendes Lernen

Lehrangebote der AGIF: Forschendes Lernen

Die Arbeitsgruppe Ingenieurgeologie und Felsmechanik bietet den Studierenden der Geowissenschaften die Möglichkeit, mehrere Veranstaltungen mit Fokus auf der Geländearbeit in Eigenverantwortung und damit zeitlich flexibel durchzuführen. Dieses Konzept zielt darauf ab, dass die Studierenden wissenschaftliches Arbeiten durch selbstständiges Forschen lernen. Studierende übernehmen dabei Verantwortung für ihren Lernprozess, entwickeln eigene Fragestellungen und setzen passende Methoden ein, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff steigert die Motivation und bereitet gezielt auf wissenschaftliches Arbeiten sowie berufliche Herausforderungen vor. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen liegt auf der praktischen Arbeit im Gelände, die für das Studium der Geowissenschaften von zentraler Bedeutung ist. Hierbei werden beispielsweise das Interpretieren und Darstellen von dreidimensionalen Zusammenhängen sowie das Orientieren im Gelände geübt. Durch die zeitliche Flexibilität und die örtliche Nähe zur Ruhr-Universität Bochum (Veranstaltung Geländeübung Ingenieurgeologie) bzw. durch die freie Wahl der Lokalität (Module Engineering geological digital mapping strategies und Digital mapping research project) werden die Diversitätsoffenheit und die Chancengleichheit der Studierenden erhöht: Alle Studierenden können die Kurse weitestgehend unbeeinflusst von Care-Arbeit, finanziellen Mitteln oder körperlichen Beeinträchtigungen absolvieren.

Geländeübung Ingenieurgeologie (Veranstaltung B.Sc.)

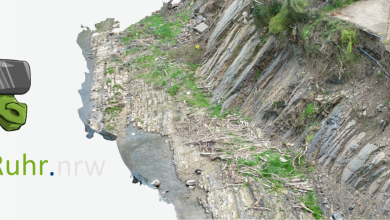

Die Geländeübung Ingenieurgeologie im B.Sc. Modul Angewandte Geologie findet am Kemnader See statt. Im Rahmen der Geländeübung werden grundlegende geologisch/geotechnische Methoden intensiviert. Zur Erhöhung der Flexibilität bestimmen die Teilnehmenden Zeitpunkt und Gruppenkonstellation, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben, selbst. Nach einer erfolgreich absolvierten Sicherheitsunterweisung schalten die Studierenden nacheinander fünf Stationen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten frei. So erfolgt beispielsweise neben einer normgerechten Locker- und Festgesteinsbeschreibung die Aufnahme von Trennflächen sowie die Erstellung einer Aufschlussskizze. Als Fazit geben die Studierenden schließlich eine Einschätzung für eine Gefährdungs- sowie Risikoanalyse für Hochwasser am Kemnader See ab.

Engineering geological digital mapping strategies und Digital mapping research project (Module M.Sc.)

Im Geoingenieurwesen finden fortlaufend neue technologische Entwicklungen statt und digitale Kompetenzen werden sowohl in der Forschung als auch in der Wirtschaft immer wichtiger. Im Rahmen des Moduls Engineering geological digital mapping strategies wird im Selbststudium ein Drohnenführerschein erworben. Im Anschluss werden den Studierenden Materialien wie eine Lehrdrohne zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sie eine Lokalität basierend auf einer selbst erarbeiteten Fragestellung digital unterstützt kartieren. Dementsprechend wird ein Forschungsthema mit Bezug zu digitalen Methoden für die geotechnische Geländearbeit gewählt. Die Wahl der Lokalität ist örtlich und die Durchführung zeitlich unabhängig. Letztlich erstellen die Studierenden aus den aufgenommenen Daten ein 3D-Modell und fassen ihre Erkenntnisse in einem Bericht zusammen.

Während des Kurses Digital mapping research project werden die Ergebnisse im Hinblick auf eine konkrete Forschungsfrage aufgearbeitet und aufbereitet, sodass sie in einer Fachzeitschrift publiziert werden können. Sie können dabei ihre Forschungsfrage, die Methodik sowie den zeitlichen Ablauf ihres Projekts innerhalb des Modulthemas frei wählen. Im Rahmen des Kolloquiums „Digitale Wege in der Ingenieurgeologie“ stellen die Studierenden ihre Ergebnisse einem breiten Publikum vor.

Die Module zielen darauf ab, die Studierenden frühzeitig an eigenständiges, forschungsorientiertes Arbeiten heranzuführen, sie mit neuen technologischen Entwicklungen in der Ingenieurgeologie vertraut zu machen, ihre digitalen Kompetenzen zu stärken, zu einem inklusiveren Geowissenschafts-Studium beizutragen und damit Barrieren abzubauen sowie die Flexibilität im Studienverlauf zu erhöhen.